――6月8日、名古屋市で開催した第34回全国大会(中部支部主管)には765人と過去最多の参加者が集まった。

「過去最高の参加者となったのは、非常に喜ばしいことだった。参加いただいた会員の皆様には感謝申し上げる。今回は鉄鋼メーカーが賛助会員になられてから初の全国大会でもあった。鉄鋼メーカーの皆様にとっては、やや手探りでの参加となったかも知れない。結果的に鉄鋼メーカーの賛助会員からは13社21人にご参加いただき、『鉄スクラップ業界は活気がありますね』といった感想を聞かせてもらった。来年の全国大会は北海道で開催される予定。より多くの鉄鋼メーカーの賛助会員に参加いただけるのではないかと期待している。鉄スクラップ業界に活気があるのは経営者が若返っている面もあるだろう。カーボンニュートラル(CN)などで業界が注目され、後継者として家業に戻る人も増えていると聞いている」

――第49回通常総会で再任され、会長2期目を迎えた。

「私が会長に就任したのは2022年6月。当時は鉄スクラップ業界を取り巻く環境が大きく変化する時期にあった。まず、2020年10月に菅義偉総理大臣(当時)が2050年までに日本がカーボンニュートラル(CN)を実現すると宣言。これを受け、21年2月に日本鉄鋼連盟(鉄連)が『我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針』をまとめ、政府のCN宣言に賛同した。鉄連は翌22年3月にまとめた『地球温暖化対策への取り組み状況について』というレポートで、日本の鉄鋼業は2030年度のCO2排出量を13年度比3割削減するという目標を示した」

「こうした流れから、1960年代後半に高炉―転炉法が普及して以来、約50年ぶりに鉄スクラップが重要な国産資源として再認識されていると感じた。2030年を見据えると、革新的な製鉄プロセスで脱炭素を実現するには設備導入も含めて時間が足りない。そこで、鉄スクラップの利活用により低炭素化を図ることが現実的な対応策に浮上するためだ。地場の鉄スクラップが必要とされ、地場で消費されるようになる。これまで地場の需要不足から他地域に出荷していた鉄スクラップ業者も事業を通じた地域貢献が可能となり、自らの業に対する自負や誇りを取り戻せるだろう。会長就任時にはそうした認識を語った」

「高炉メーカー各社が電気炉の導入計画を順次発表するなど、当時の認識は着実に現実化している。これはCNを契機とした時代の潮流でもある。鉄スクラップの重要性が高まったことで当業界にも種々の変化が起きている」

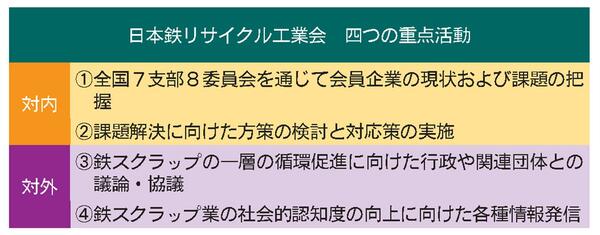

――会長就任時から工業会活動における四つの重点方針を掲げてきた。

「事業環境が大きく変化する中で、当工業会として、まずは変化を把握することが大切だ。そのためには前線にいる各支部や委員会からさまざまな情報を運営委員会などで吸い上げ、それに基づき対応策を検討していく。そして、鉄スクラップの重要性が高まる中、行政や関連団体とも対話していくことが大切になる。また、鉄スクラップ業が環境や社会に貢献していることを広く知ってもらい、業界の地位向上にもつなげていきたいという考えだ。前半の二つが対内的な活動であり、後半二つが対外的な活動になる」

――昨年度の活動について。

「課題をしっかり把握するため、運営委員会は従来の年3回から4回に開催回数を増やした。課題への対応として最も大きなトピックスは、不適正ヤード問題に取り組む特別委員会『適正ヤード推進委員会』の発足だろう。昨年5月に工業会内部に設置し、各支部から委員を選任。同委員会は昨年度に3回、今年度を含めるとこれまで合計4回開催した。会合には工業会役員と各支部選出委員だけでなく、経済産業省や警察庁、環境省にもオブザーバーとして参加していただいている。北海道から九州まで不適正ヤードに関するさまざまな情報を共有し、各自治体や省庁、警察などの動きを把握する機会となっている」

――不適正ヤード問題の対応には広がりが見られた。

「昨年8月の第1回『適正ヤード推進委員会』開催前後から、鉄鋼メーカーが不適正ヤードに対する注意喚起文書を発出する動きが相次ぎ、現状では22社が不適正ヤードから出荷された鉄スクラップは受け入れないとの文書が出ている。決して当工業会が要請したわけではなく、あくまで鉄鋼メーカー各社が自主的に発出したもの。これは非常にありがたかった」

「昨年11月の第2回『適正ヤード推進委員会』では、不適正ヤードに納入されるスクラップは建築物解体からの発生が多いという話が出た。そこで、建設業の関連団体に我々から現状を伝えることを決め、12月には大手ゼネコンなどが加盟する日本建設業連合会(日建連)と面会して現状報告を行った。その後、今年4月に日建連が会員140社に対して不適正ヤードにスクラップが流通しないよう注意喚起の文書を発信した。こうした動きは鉄鋼メーカー、ゼネコンともにコンプライアンス意識が高まっている証しだと捉えている」

――関東地区では規制条例の施行も相次いだ。

「金属スクラップの屋外保管を規制する条例が、千葉市をはじめ関東地区の複数の自治体で施行されている。これらの条例は住民の生活環境保全の意味合いが強かったが、今春には千葉県警が『千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の制定』に向け意見公募を実施した。これは特定金属を扱う事業者に対して、業の許可や取引相手の確認、帳簿の作成・保存などを義務付けるだけでなく、警察が不定期で立入検査を行うことができ、違反があれば営業停止や許可の取り消しまでできるという点で、他の条例とは異なる。警察の指導に従わなければ業を営めなくなるということは、不適正ヤードに対する大きなけん制になると感じている。一方で千葉県警だけの取り組みでは不適正ヤードが近隣県に移転する動きが増えるだけではと懸念していたが、警察庁がワーキンググループを設置。都道府県の枠を超えた水平展開の体制を整えていただいた。全国各地で警察が不適正ヤードを取り締まる体制ができれば良いと思う」

「適正ヤード推進委員会は昨年8月の第1回開催から、まだ1年もたっていないが、短期間にこれほど多くの進展があったことは非常にありがたい」

――鉄鋼メーカーの賛助会員化も昨年度から始まった。

「鉄鋼メーカーの賛助会員化は、昨年6月の熊本市での全国大会で表明した。当初はどの程度の賛同が得られるか分からなかったが、現状で33社55事業所に加入いただいている。加入いただいた鉄鋼メーカーの粗鋼生産を積み上げたところ、日本の粗鋼生産の95%相当をカバーしている。2030年にCO2排出量3割減(2013年度比)の目標達成に当たり、鉄スクラップの知見に対する鉄鋼メーカーのニーズが高まったことが多くの加入につながったのではないか。我々としても地場の鉄鋼メーカーと各支部会員の交流が増えるのは非常にありがたい。会員同士として交流できることは双方にとって大きなメリットになる」

――行政や他団体との連携・協議について。

「当工業会を所管するのは経済産業省製造産業局金属課金属技術室だが、2022年8月と2023年1月には金属課の松野大輔課長(当時)と面会する機会が得られた。さらに2023年10月には製造産業局の伊吹英明局長とも面会。約1時間にわたり鉄スクラップ業界の現状説明をする機会をいただいた。これは、鉄スクラップが鉄鋼メーカーの脱炭素化に向けて不可欠な原料であるという観点から、それを扱う業界を知る必要があると判断されたのだろう。面会の際には、鉄は無限にリサイクル可能だが、鉄スクラップを回収・加工処理する鉄スクラップ業が存在しなければリサイクルの環が途切れてしまうことを伝えた。また、鉄スクラップの環境価値『CO2マイナス1・39トン』や、鉄スクラップの発生余剰国が先進国に限られること、日本の鉄スクラップは最大で年約700万トン強がアジア圏に輸出され、各国の経済発展を支えていること、脱炭素化の動きから今後、日本国内で鉄スクラップの需要が高まれば、輸出が抑制されてアジア各国の調達が難しくなる可能性があること、そして、国内消費が拡大すると考えられる上級スクラップでは、成分の把握などが求められる可能性があり、そのための技術開発が必要になることも伝えた」

「他団体との連携に関しては、従来から続けている普通鋼電炉工業会との懇談会を昨年12月に開催した。物流2024年問題などを含め互いの課題を持ち寄り、さまざまな情報交換を行った」

――鉄スクラップ業の社会的認知度向上の取り組みは。

「広報委員会の活動などを通じてさまざまな形でPRが展開されている。一例を挙げれば、鉄スクラップ1トンの再利用による環境価値(CO2マイナス1・39トン)について『東京からケニア・ナイロビまで自動車で走行したCO2排出量に相当する量が削減可能』といった分かりやすい内容の広告を新聞の電子版に掲載した。鉄鋼メーカーの生産量に換算すれば、かなり大きな社会貢献になっていることを理解してもらえると思う。鉄スクラップ業が自らの貢献をアピールする上でも使い勝手の良い表現ではないか」

――今年度の活動について。

「従来から掲げてきた工業会活動の四つの重点方針は、引き続き有効だと考えている。運営委員会は今年度も年4回開催し、適正ヤード推進委員会も3回程度は開催する予定。千葉県警や警察庁が動き始めたことにも連動しつつ、各地への水平展開を進めたい。不適正ヤードが違反していると思われる法律は、各種環境法令のみならず、消防法や税法、労働基準法など広範囲にわたると考えられる。担当する省庁で言えば、総務省、財務省、厚生労働省など非常に間口が広い。警察がヤードに立ち入り検査を行い、帳簿や従業員を確認して違法が疑われるケースを発見した場合、警察から関係省庁に連絡が行き、連携して取り締まりが行われることを期待したい」

「規制の新設は既存のヤード業者にとって手間やコストになるため望ましくないという声があることも承知している。しかし、不適正ヤードの是正には必要なものであり、長期的には会員各社の生き残りにつながると考えている」

――その他委員会の具体的な活動は。

「自動車リサイクル法委員会は昨年度に続き資源回収インセンティブ制度への対応を進めていく。国が定める法制度に沿って、より進んだマテリアルリサイクルの向上に寄与していく。港湾委員会は国土交通省と密に連携しつつ、2024年問題などの対応を検討する。商社流通委員会では『物流の2024年問題』など国内流通に関わる諸課題に関して、当業界が良い方向へ向かうように支援を行う。環境委員会では『鉄リサイクル業のCO2削減ハンドブック』の簡略版を作成し、今年末にも会員各社に配布したいと考えている。広報委員会は日経電子版やYouTubeの動画広告で「鉄スクラップの環境価値:鉄スクラップ1トンの再利用によるCO2マイナス1・39トン」を継続してPRする。業務対策委員会は、労働安全に関する会員各社の取り組みの中から優良事例を紹介するウェブ配信を検討している。毎年実施している危険体験学習については8月23日に開催。また、会員の約3割弱が利用する『リサイクル伝票』の電子化を検討しており、4~5年後をメドに完全電子化へ移行する方針だ」

――3番目の活動方針に関して『一層の循環促進』に表現を改めた。

「従来の『国内循環促進』という表現だと、輸出を行っている会員企業から『工業会は輸出を認めたくないのではないか』と誤解されるケースがあった。私も工業会本部も、輸出規制が必要と言ったことは一度もない。国内のニーズが高まる中での循環促進というだけの意味だったが、誤解のないよう表現を見直した。当工業会としては輸出を促進しようという考えはないが、輸出を規制するという考えにも賛同しない」

「活動方針の表現を変えた理由はもう一つある。カーボンニュートラルで高炉メーカーが電炉にシフトしていくと、将来的に良質な鉄スクラップは足りなくなる。何もしなければ、鉄スクラップの国内発生量は将来的に減っていく。しかし、未利用鉄源の再資源化を進めれば、良質な鉄スクラップの発生を増やすことができると考えている。具体的な例として、国内各地の工業地帯には高度成長期に設置され、現在は老朽化し遊休状態となっている機械装置が多数ある。費用の問題や跡地利用が決まらずに放置されているケースが多いが、これを解体し、鉄源として資源循環の環に取り込むことができればと考えている」

「また、製品ライフサイクルの終末期に海外に輸出されるもののうち、最も良質な鉄が大量に使われているのが船舶だろう。国内で船舶解体を行うとすれば、主眼はバラ積み船になる。日本で造られた船であれば図面が残っているだろうし、使われた鋼材がどこで造られたかも辿れると思う。解体船から発生する良質な鉄スクラップは、電気炉で高機能鋼材を製造する際の原料として有効活用できるのではないか」

――最後に会員各社にメッセージを。

「前述したように当工業会の活動はかなり多方面に広がっている。会員の皆様には、より一層の活動参加をお願いするとともに、特に若手の皆様にはアイデアや知恵も出してもらいたい。各委員会の活動は完全なボランティアだが、我々自身の未来のための取り組みでもある。また、何か課題があれば、会員から支部や本部に声を上げてもらいたい。個々の会社で課題に対応するより、団体として動いた方が行政などの対応がスムーズになる面もある。当工業会をうまく活用してもらえればと考えている」(小堀 智矢)

木谷 謙介氏(きたに・けんすけ)1990年3月東大経済学部卒、同年4月新日鉄(現・日本製鉄)入社。2005年4月シマブンコーポレーション入社、06年常務、07年代表取締役副社長、09年4月代表取締役社長。日本鉄リサイクル工業会では2014年5月から2022年5月まで8年間、関西支部長を務めるとともに、16年6月から6年間、副会長を務め、2022年6月、青森市で開催された第47回通常総会で8代目の会長に就任した。1966年3月16日生まれ。東京都出身、58歳。