鋼製橋梁ファブリケーターなどでつくる日本橋梁建設協会(橋建協、会長・川畑篤敬JFEエンジニアリング取締役)は今年6月、創立60周年を迎えた。地震が多い日本で耐震性など世界屈指の技術力を保有する鋼橋メーカー各社を束ね、部材の製作・架設を通じて各地のインフラ整備に対応してきた。産官学のパイプ役を担うとともに、人々の生活を支える新旧の鋼橋を支える中、節目を迎えるに当たり「未来の担い手のために」をテーマに掲げた。将来の担い手獲得へ向けて新たな一歩を踏み出そうとする橋建協の川畑会長に、橋梁業界の現状と今後の展望を聞いた。

――創立60周年への思いは。

「橋建協は当初、橋梁建設の技術向上という目的で設立された。品質面では、工場の設備も製造工程も統一化され、着実に成果を得られた。これからは技術面だけでなく安全面の強化、さらには新たな担い手を獲得すべく発信・提案していける組織にしたい。新しい担い手を迎えるに当たって働き方改革も重要な要素だが、将来どんな業界になるのか、またどんな仕事があるのかを世間にもっと認知されることが必要だ。そのためにも、現在計画されている大阪湾岸道路西伸部(阪神高速湾岸線)や下北半島縦貫道路などの大型案件のPRに加え、その先の将来、どんな案件があるべきかを提案・発信していく」

「引き続き求められるのは建設に伴う作業員らの安全確保だ。これは担い手確保の点でも重要だ。親の立場からすれば、命を失うかもしれない業界にわが子を入れたいとは思わない。橋建協としては安全を第一に据え、若い人たちが処遇だけでなく『私も大きな橋、歴史や地図に残る構造物を造りたい』とやりがいが持てるプロジェクトを、皆さんに見えるように提示していきたい」

――人手不足を解決する糸口は。

「人口減少社会の到来で就業者が絞られ、どの業界でも争奪戦の様相を呈している。『まずは処遇改善』が合言葉となり、残業を少なくして賃上げを図る取り組みはどこも同じだ。橋梁業界でも他産業に負けないよう力を入れる必要がある。ただ、若い人たちが就職先を選ぶ時に果たして処遇だけで選ぶのかは疑問だ。自分が進む業界の未来の姿がどうなるかこそ、非常に大きな動機づけになるのではないか。昔は『歴史に名を残す橋を架けたい』といった夢があってこの業界に入ってくることが多かった。将来どのような仕事があるのかを示すことが、担い手確保につながるのではないか。処遇改善は大前提だが、『提案する橋建協』として、現状の大型案件だけでなく、『将来こういったプロジェクトを実現しよう』と世の中に広く訴えることで、就活生らに興味関心を抱いてもらい、参加を促すような環境を整えていきたい」

――新規橋梁の発注量が低迷している。

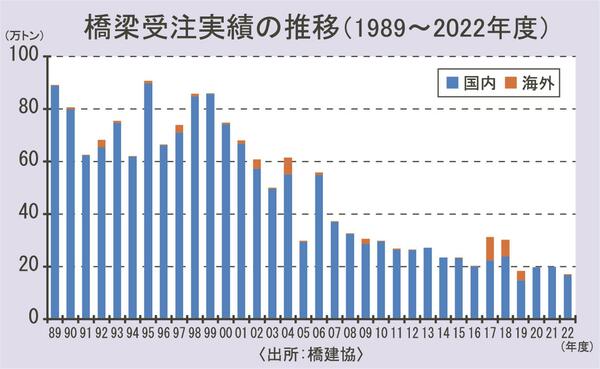

「2023年度の鋼橋受注量は13万トン台にとどまった。平成の後半に25万トン台で推移したことを考えると、5年前からは半減している。受注量が少なくなると工場の稼働率も低下し、人員や技術・技能を維持していくのは経営者にとって非常に厳しい。鋼材費・人件費の高騰による価格転嫁が進み、新設以外の保全・更新工事も増えたので売上高は横ばいを保つが、新設が減れば製作物も減り、人材育成や技術伝承も困難になる。橋建協としては工場維持に必要な20万トン台後半の発注を関係機関に求めていきたい。急激な変動に弱い業界であるため、計画を基に受注できる体制を整えていきたい」

――日本の技術力の高さを打ち出した海外輸出などの方針は。

「橋梁の輸出はコロナ禍で各国の事業計画が中断し、発注自体が止まっていた。コロナ前は1件当たり数万トンとかなり大口の発注があった。これまでは斜張橋・吊り橋などが多かったが、今後は都市渋滞の激しい発展途上国に立体交差の陸橋など日常生活の改善に直結するものを手掛けていきたい。渋滞解消は脱炭素化にも貢献できるので、環境面でも日本の存在感を示せる。立体交差事業で日本が誇るのは架設計画力だ。他国では混雑する道路の通行を完全に止めて架けるため、工事期間中は大混乱を引き起こしがちだ。我々は東京・大阪など大都市部での架設経験が豊富なので、車の往来を止めずに建設ができる。こうした利点をしっかり提案・発信していくことで、海外での仕事を増やせるのではないか」

――防災・減災対策はどうか。

「これまで国土強靱化政策に則り全国的に耐震補強を推進してきたため、今年1月の能登半島地震では橋梁本体の倒壊などは報告されなかった。行政が中心となって耐震補強を進めてきた成果と言える。ただ土工部分では盛り土や切り土の崩壊などが散見され、トンネルも崩れた。高架橋にすることで液状化の可能性が高い盛り土が減り、いざというときに救助車両が通れるようになるのではないか。特に日本海側は地形的に液状化の事例が多く、山岳部も切り土であると土砂崩れで車両が通行できなくなる。斜面に沿った形で高架橋をつくれば土砂崩壊の影響を受けにくい。費用はかかるが、災害時72時間以内に日本中どこへでも重機や救助車両が入れるような社会をつくるべきだ」

「また、近年洪水による橋の流出も散見される。間隔の短い橋脚がたくさんある昔の橋は、河川の水位が上がると上流から流れた土砂や樹木などをせき止めてしまう。対象の橋がどこにあるのかは分かっているので、計画的に建て替えや改築を進めていくべきだ。橋には水道・ガスなどの配管も通っているので生活に直結する。流されてから慌てるのではなく、計画的な建て替え・改築を行政に求めていきたい」

――『提案する橋建協』と銘打つが、誰にどんな提案が必要か。

「中長期的な課題は、国民の皆さんに鋼橋の重要性を知らしめていくことだ。国民が必要だと思わなければ当然予算は付かないし、建設の必要性も生まれない。住民から求められる前提で、事業主体の行政に訴えかけていく必要がある。また足元では労務費が上昇し、残業時間の上限規制が強化されている。緊急な復旧を除けば夜間工事をなくしていくべきだろう。発注者、さらには周辺住民に理解を求め、労働力を確保しやすい昼間に架設を進める必要がある」

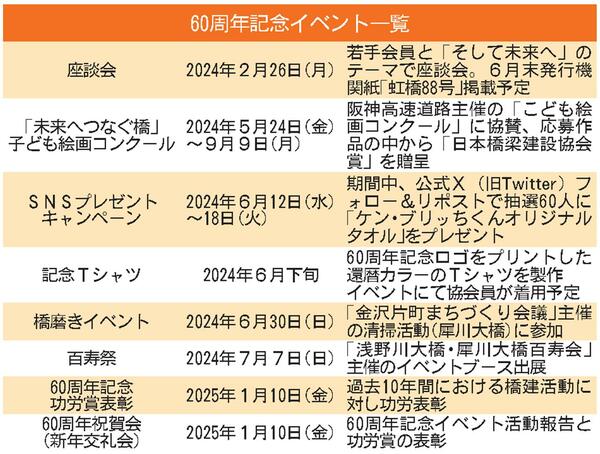

「さらに将来の担い手としては、今の子どもや親に『橋っていいね』『将来性がある』『子どもに参加させたい』と思われたい。将来の事業計画や仕事のやりがいを提案・発信することで、我々の業界を目指す人が増えるはずだ。まずは60周年の各種記念イベントで認知度向上を目指したい」(斉藤葵)