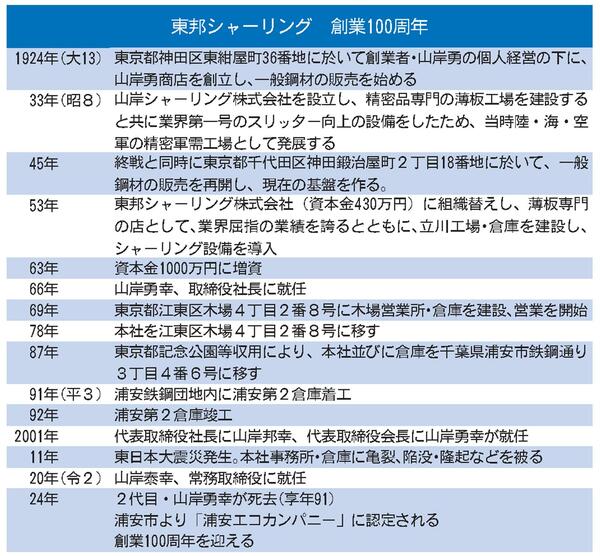

東京で未曾有の被害が発生した関東大震災の翌1924年、東邦シャーリングの創業者・山岸勇夫氏(実の本名は『勇』、のちに『勇夫』に改名)は神田東紺屋町で「山岸勇商店」を興した。創業当時から現在も主力である薄板の鉄板(当時は黒皮材やトタン板)を主力に扱う。草創期には当時珍しかったシャーリングやスリッター設備を導入。社名も「山岸シャーリング」と改名するも、次第に色濃くなる戦時ムードで鉄鋼製品は統制下に置かれることとなり、終戦を迎えた。

戦後、東京・下町の神田は大空襲で壊滅的な被害で焦土と化したが、「山岸産業」の看板に改めていち早く商いを再開できたことが幸いだった。戦後の物資難の混乱時ではあったが、山岸勇夫氏の面倒見の良さや親分肌の気質に人々が集まり、山岸産業は鉄屋のブローカーが集まる溜まり場となった。後にここから鉄屋を創業する経営者が多く生まれていき、今もつながる取引先もある。

50年の朝鮮動乱は戦後の日本経済復興に恩恵をもたらし、鉄鋼業界の末端市場で商いする山岸産業も業容を大きく伸ばした。53年には社名を「東邦シャーリング」へ改組。薄板専門の店として業界屈指の業容へ拡大するとともに、本所堅川(現・墨田区立川)に倉庫を開設。ここにもシャーリング設備を導入し、神田との二拠点体制を整えた。

日本は高度経済成長期に入り、鉄鋼業界も粗鋼生産が拡大。薄板業界では高炉メーカー各社がホット・スプリットミルの操業を開始し、薄板流通ではコイルセンターが誕生する構造変化が起こった時期でもあった。

東邦シャーリングでも初代の死去後、長男の山岸勇幸氏が2代目として経営を承継。江東区木場への本社および事業地移転なども積極的に行った大きな変革期だった。

その後、薄板相場の浮き沈みはあったが、業績は順調に拡大する。80年代後半のバブル絶頂期に向かう中、木場公園の造成に伴い、87年に本社を現在の千葉県の浦安鉄鋼団地へ移転。同時にシャーリング事業からも完全に撤退し、創業時から続く『薄板の店売り販売』を軸にした商いの姿勢を貫くこととなった。

販売専業となったが、鋼材の一大物流基地である浦安鉄鋼団地の中で冷延、酸洗、表面処理など各種薄板類を常備し「きょう明日の1枚、2枚」という小口・バラ出しの即納対応力は「東邦シャーリング」のいわば〝専売特許〟であり、これが仲間うちから重宝されて事業基盤を確固たるものとした。

90年代に入り、元号が昭和から平成に移ってからはバブル崩壊、鉄鋼内需の減少に伴う店売り市場の縮小と逆風が続いたが、浦安鉄鋼団地内に第2倉庫を建設して拠点を拡充。21世紀に入った2001年に3代目社長の山岸邦幸氏に経営が継承され、「販売専業」路線へとさらにまい進することとなった。

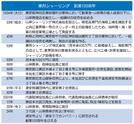

なお創業者・山岸勇夫氏は現在の神田鉄栄会や東京鋼板シャー組合の創設から関わり、そのDNAを引き継いで、2代目・山岸勇幸氏も東京鋼板シャー組合の会長、東京鉄鋼販売業連合会(東鉄連)の市場調査委員長と薄板部会長、また浦安鉄鋼団地協同組合の要職を歴任。そして3代目・山岸邦幸社長も現在、同じく東鉄連の市場調査委員長と薄板部会長の要職に就き、さらに東鉄連傘下団体の神田鉄栄会と東京鋼板シャー組合でも会長を務める。東鉄連傘下の複数団体の長を同時に努めるのは初である。東邦シャーリングの歴代経営者は業界団体の活動も熱心に取り組み、仲間業者との人脈・交流を広げて商売に生かしてきた。

リーマン・ショック後の直近10数年の間は、店売り市場の構造的な縮小や薄板市況の下落によって苦戦を強いられ、東日本大震災では幸いにして人的被害を免れたが本社事務所・倉庫が被災する危機に見舞われた。

新型コロナウイルスの感染拡大は未曽有の恐怖に陥ったが薄板市況は高騰し、第一次オイルショック時の最高値を突破して過去最高を記録した。しかし、その後のロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中国経済の落ち込みなどグローバル化した世界情勢、マクロ経済に左右される日本経済は不確実性が高まっている。

国内マーケットに依存しながら地場に密着してきた東邦シャーリングも、多かれ少なかれこの影響を受けており、次なる展開を模索する必要に迫られているのも事実だ。

とはいえ、そうした景気浮沈の波や店売り市場の縮小の影響を受けながらも、1世紀にわたって「1枚、バラ売り」の店売り販売を愚直に続けてきた結果、100周年という大きな節目を迎えられたのは、顧客から機能と存在感が認められてきたからだ。ここを通過点としてこの先の新たな一歩を踏み出す。