2017年7月に創業100年を迎えた独立系鉄鋼専業商社の芝本産業(本社・東京都中央区湊、社長・芝本政明氏)には、老舗企業ならではの数々の「お宝」が存在する。

ひとつは印半纏だ。創業者の芝本秀三郎氏が大阪で「芝本商店」を興し、その2年後の1919年(大正8)に合名会社に改組した際にあつらえた。

当時は商家らしく「丁稚」「手代」「番頭」といった役職があり「お仕着せ」を支給する風習もあった。店主は絶大なる信頼を受け、慕われた時代。従業員の店に対する帰属意識も強かったと思われるだけに、こうした名入りの半纏に袖を通すことは何よりの誇りだったことが伺える。

23年(大正12)に関東進出を果たし、東京に出店したのを契機に東京仕様の半纏をつくる。37年(昭和12)に株式会社とした折には、衿名の文字を「株式会社芝本商店」にモデルチェンジするなど抜かりがない。

背中には菱型文様にS(菱S)の背紋が記してある。菱型は「四方八方から押しても引いても型崩れせず倒れにくい」形状であることから、企業(商店)としての盤石さ・基盤の強固さを表す。Sは「芝本」や「スチール」の頭文字を意味する。

初代・秀三郎氏は情報収集に熱心で、ことさら鋼材相場のリサーチを欠かすことはなかった。携帯電話やインターネットのない時代だけに、大阪市内の主たる鉄鋼問屋を人力車で走り回っては日々相場の動きをチェックしていたとのこと。

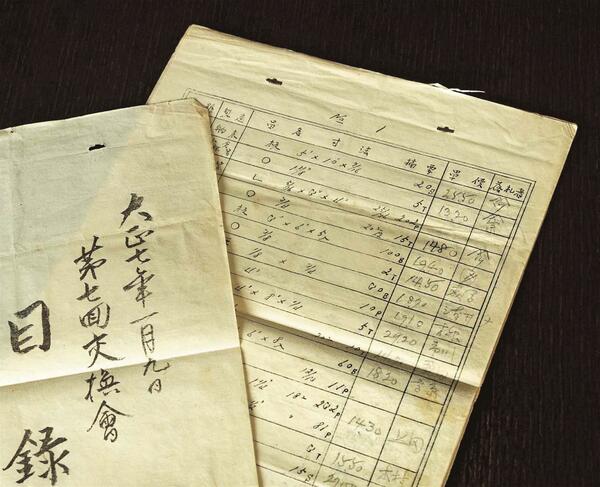

秀三郎氏が頼りにしていたのが、大正年間に東京や大阪で盛んに行われていた鉄鋼オークション。その記録台帳が存在する。ここには品種・サイズ・ロットや入札価格、落札業者が記載してある。表紙には「大阪鉄商交換会」とあり、18年(大正7)に大阪で開催された際の記録とみられる。

当時はまだ国産の鉄鋼製品が少なく、輸入鋼材(洋鉄)が主流。創業間もない頃から海外に仕入れ先を求め、ニューヨークに開設した出張所を起点に米国から直輸入し、第一次戦時下の鉄鋼特需で財を成した同社にとっては、草創期の基礎を固める上で有益な情報源だったことだろう。

この記録台帳は、同社のみならず鉄鋼流通史にとっても当時を偲ばせる実に貴重で価値ある「お宝」だ。

創業者の代から使い継がれてきた卓上式の銀製万年カレンダーも宝のひとつ。秀三郎氏が1929年に視察旅行で英バーミンガムを訪れた際に購入したものらしい。芝本家は物持ちが良い家系である。 (太田 一郎)