日本鉄リサイクル工業会で海外団体などとの交流窓口を担ってきた「国際ネットワーク委員会」は、今年5月14日に開催された同工業会の理事会で廃止が決まった。アジアを中心に海外の同業団体との交流関係が構築されたことや、カーボンニュートラル(CN)という時代の変化もあって発足時の使命は一定程度、果たされたと判断。2003年に設立された同委員会は21年間の活動を終え、その歴史に幕を閉じた。

同工業会の木谷会長は、国際ネットワーク委員会を廃止した理由について「近隣諸国の団体との関係構築が大いに進展した。加えて、余剰状態だった日本の鉄スクラップを大量に輸出するという発足当時の環境と、CN時代の現在の環境は違ってきている。同委員会の設立の目的や趣旨はある程度まで達成されたという認識から発展的に廃止することを決めた」と説明している。

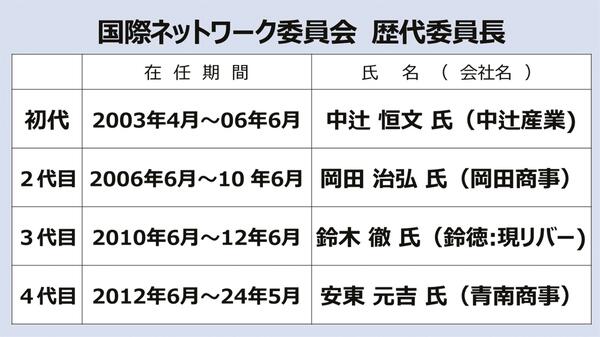

同委員会は2003年4月に第1回の会合を開き、正式に活動を開始した。初代委員長は中辻恒文氏(中辻産業社長=当時)。前年5月から準備委員会がスタートし、03年春に委員を10人に増やして正式な委員会が立ち上がった。

1990年代に日本は鉄スクラップの輸出が輸入を上回る「輸出国」に転換。その後、日本からの鉄スクラップ輸出は急激に増加し、2003年には年600万トンレベルに達していた。

鉄スクラップ輸出の本格化を受け、同工業会では当時、会長を務めていた鈴木孝雄氏(鈴徳社長=当時)を中心に「アジア全域におけるスクラップの中長期的展望と、我が国の果たす役割の探求が必要」との課題感が広がっていた。こうした課題認識が、海外との交流窓口を担う「国際ネットワーク委員会」の創設につながった。

同委員会は2003年8月、韓国を訪問。韓国鉄スクラップ工業協会の首脳らと意見交換し、電炉メーカーやシュレッダー業者の工場視察も行った。これが同委員会の正式な視察団として初のミッションとなった。

同委員会の準備委員会は2002年10月に中国を訪問。委員会の正式発足後、まずは再び中国を訪問して交流を図る計画だったが、SARS(重症急性呼吸器症候群)が影響した。

その後、03年11月に訪中し、04年4月には台湾に視察団を派遣。まずは東アジア3カ国との交流ネットワークに足掛かりを築いた。

05年、同工業会の全国大会に中国から来賓が出席し、講演を行った。外国から来賓を迎えたのは初めてで国際ネットワーク委員会の交流の広がりが実を結んだ。

06年には中辻氏が同工業会の会長に就任したこともあり、委員長を岡田治弘氏(岡田商事常務)に引き継いだ。

同委員会は06年11月、中国・上海の国際会議に出席し、欧米や米国の関係者とも意見交換を行った。

同委員会は世界的なリサイクル業団体、BIR(世界リサイクリング協会)が08年10月にドイツで開いた大会に委員を派遣し、09年3月には同団体への加盟申請を決定した。

10年6月、同工業会は全国大会の前日に第1回目となる「国際鉄リサイクルフォーラム」を横浜市で開催した。

国際ネットワーク委員会が中心に準備を進めた同フォーラムは、09年に札幌市で開かれた「日中韓スクラップ会議」を一段と拡大したもの。中国、韓国、台湾の業界団体に加え、BIRや米国のISRI(スクラップ・リサイクル業協会=現・ReMA)からも代表者が参加した。

その後も国際鉄リサイクルフォーラムは、毎年多くの参加者が集まる恒例のイベントとして22年まで合計10回続いた。

鉄スクラップの国際商品化を反映し、同不フォーラムの参加者は東南アジアやバングラデシュなどの南西アジアにも広がった。世界への影響が大きい中国の動向に関しては、鉄スクラップ輸入規制や輸入再開、地条鋼の問題なども話題に上った。

コロナ禍に対応して21年と22年の同フォーラムはオンラインで開催された。

CN時代への変化を踏まえ、21年は電炉メーカーの東京製鉄、22年は高炉メーカーの日本製鉄から講師を迎え、多くの聴講者が集まった。

同委員会廃止後の海外団体などとの交流について、木谷会長は「どのような方向と組織で取り組むか、9月以降の運営委員会で検討していく」としている。