軽仮設リース業協会(会長・関山正勝日建リース工業社長)は今年、創立40周年を迎えた。建設産業の一員として、軽仮設材の品質と安全性の向上に取り組む中、「協調と団結」をスローガンに、市場の安定と発展を実現できる業界を作り上げてきた。良質な社会資本の充実を目指し、さらなる進化と成長に向けた一歩を踏み出す今、関山会長にこれまでの足跡や今後の展望などを聞いた。

――節目の年に舵を取るのに当たり、率直な心境をお聞かせ下さい。

「かつてはゼネコン(総合建設会社)が足場を自社で保有していたが、今やほとんどのゼネコンが足場・支保工をレンタルに依存している。これも一重に『軽仮設リース業』が確固たる業界として形成されたおかげで、業界を通じて協会の各社が集まり、それぞれに競合することで切磋琢磨し、魅力的な産業となって各社の繁栄につながったものだと思う。産業としての魅力が高まるうち、歳月を経てゼネコンが足場を自社での保有から協会各社からレンタルした方が効率的と判断するようになり、今日にかけて業界の発展をもたらしたと考えている。ご尽力いただいた協会の皆さんには心から感謝の言葉を申し上げたい」

――軽仮設リース業を取り巻く市場環境はどうですか。

「われわれが主戦場とする建設市場は好況下にある一方、人命を尊重する建設業界の高い志から、ビティ枠から先行手すり足場への移行が急速に進み、軽仮設リース業協会の各社においても足場や支保工に対する投資が大きく膨らんでいる。旺盛な需要に対する供給責任を果たすべく各社とも保有を強化する一方、仕入れ価格の高騰を転嫁し切れておらず、ここに来てゼネコンの間で進み始めている機会を捉え、協会各社がそれぞれの立場で適正なレンタル料での取引を要請する活動を展開していかなければならない。安定的な足場・支保工の供給を実現することが、安全な現場づくりや業績の後押しに役立てるものと確信している」

――協会では長らく品質の調査研究や技術開発、長期的な安定供給を責務と捉えて業界を主導してきました。潮流を捉えた課題の設定を重ね、折々の成果を上げてきた協会の存在意義とはどのようなものですか。

「軽仮設リース業が持つ、産業としての存在価値を各社が協力して高めていくことだろう。人手不足が懸念される建設業界でも、他の産業と同様にDX(デジタル・トランスフォーメーション)やGX(グリーン・トランスフォーメーション)、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)などが求められている。本質的には常にいつの時代も解決されていない課題があり、建設技術が発展すれば、ある課題が解決する一方で、新たな課題が出現する。未来をつくるため、引き続き各社の英知を結集して軽仮設リース業の産業の価値を高めていきたい」

――市場では、施工形態の変化や施工品質の確保などで軽仮設材の多種多様化が進展してきました。協会が果たしてきた「これまでの役割」に対し、どう「これからの役割」を担っていきますか。

「これまでの協会の役割は、高度成長する日本経済において、軽仮設の供給を通じて国土開発に貢献することだった。仮設の供給量を増やし、機材センターを全国に展開するなどして、仮設材の技術力を高めてきた。これに対し、これからの役割は、成熟した日本経済と建設業界へいかに貢献するかにかかってくるだろう。換言すれば、効率的な足場や支保工を提供することに通じてくる。成熟した経済で人々が豊かに生活を暮らすには、生産性を高めるほかない。事実、政府はDXを推奨しており、GDP(国内総生産)の伸び率を維持・向上させるには、人口を増やすか、生産性を上げるかしなければならない。日本はすでに人口も労働人口も減ってきているので、結果として生産性を上げるしかない。その一つの回答が生産性の向上を目指す『DX』であり、協会各社が手掛ける一連の取り組みにも寄与していければと考えている」

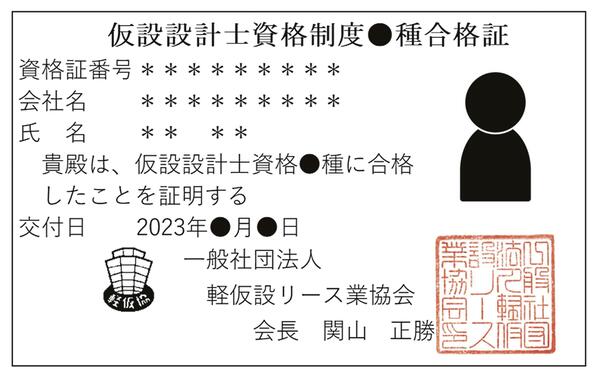

――近年の施工形態の変化に伴う仮設計画の複雑化や専門性の高度化に対応するため、2年前からは、仮設技術者が有する図面製作の実務能力を認定する「仮設設計士」の資格制度を運用しています。

「仮設図面は強度計算がある以上、どこの軽仮設リース会社に頼んでも同じ図面ができると考えられるが、出来る図面は仮設設計者によって十人十色。会社によっても強度計算の根拠が異なり、特に土木の仮設図面は仮設設計者の技量によって図面に違いが生じる。仮設設計士制度は、協会各社が協力してテキストと試験を作成しており、仮設設計の標準化が進められることを意味する。建設業界は労働力不足に陥る危険があり、効率的な仮設設計で省力化や省人化に貢献することが求められる」

「今の仮設図面はその大半が人件費の安価な海外で作成され、日本人には高度な仮設設計が必要とされている。風力計算をはじめ、数式は思いのほか難しく、高度な数学の知識がないと展開できない。確かな仮設の知識を身に付け、日本人ならではの高度な仮設設計をできることが時代の要請になっている。さらにインフレが進行する中、適正な仮設レンタル単価を確保しながら、仮設費全体の低コスト化を図っていかなければならない」

――より良い業界を目指す上で、引き続き会員各社の協力は欠かせません。

「足元の建設業界では、DX推進のためにBIM/CIMの普及とともに、足場や支保工においても同様の対応が求められている。生成AIが実現した昨今では、会員各社の間でそれらの一層の推進が問われてくる。合わせて仮設設計士制度の運用に乗り出したことで、仮設設計そのものの価値向上を期待している。顧客の仮設コストを抑制しながら仮設レンタル価格の維持を実現せしめ、ウィンウィンの関係、ひいては〝三方良し〟の世界へとつなげていきたい」

「仮設の組立と解体を担う人材の不足にも対応していかなければならないだろう。建設積算では、組立と解体は1平方メートル当たりの単価が設定されている。しかしながら仮設の購入費用も組立と解体の人件費も時間の経過でコストが決まる。本質的には時間単位で成り立っており、いかにして単位の基準を1平方メートル当たりから時間へ変更するかを会員各社と考えていきたいと思っている」

――ユーザー各社にはどのようなことを求めていきますか。

「まずもって先行手すりへの全面移行が挙がるだろう。労働力の不足が懸念される中にあって組立と解体の効率が上がり、省人化にも貢献する。表面的な価格だけでなく、トータルでのメリットを考慮していただきたいとともに、BIM/CIMに関する情報提供も是非お願いしたい。協会では会員各社で仮設のBIM/CIMの提供はできているが、人的労働力をもって対応している。一般的な二次元の仮設図面に比べて約3倍の作成時間がかかり、すべての建設現場で対応することは困難であると言わざるを得ない。多方面でのご理解が大きな力になってくる」(中野裕介)